宏願年。大疫。音樂在疫情蔓延時

- posted April 5, 2021

當最後一個樂隊沖向高潮的最後一個音符從高峰趨向平靜的時候,在那偌大的空蕩蕩的工廠廠房空間裡漸漸消散,耳邊似乎還不願意放開那一整天音樂的蠱惑;大家已經 「dry」 了幾個月, 身體已經久久沒有樂音的滋潤,心中恐慌著接下去的工在的哪裡?我們整個團隊情不自禁的歡呼起來,啊!結束了!完成了!成功了!

年頭還在思量,這年行情是否順當,接下安排的演出工作還算順利。遠方傳來關於疫情的消息時其實沒有太多想法,農曆新年快要來臨。另一邊廂看到澳洲政府決定關閉入境一直到六月:「澳洲佬還真是有夠疑心啊」,當然知道他們面臨過許多次外來物種施虐大陸的經驗,謹慎些也沒有不好,也就沒有多想。當然我們大家都知道接下來是什麼情況了, 宏願年就這樣過了。

絕大多數的行業都首當其衝,音樂圈子幾乎所有同行以及相關行業的朋友們都叫苦連天, 閉關令下不久許多同業都開始尋找出路,大多都往飲食業轉行,甚至開出另一條路:來自馬來西亞音樂世家,本來在豪華酒店演奏的貝斯手跑去炒粿條,笑稱每天炒上數百份的粿條累死了,到底什麼時候可以回去演奏;有音樂家開始賣蛋糕、泡菜、月餅;知名敲擊樂團轉賣洗手液口罩;活動策劃公司主管賣健康保健品,或者開車。當然不是不辛酸,但是各位的毅力也不是蓋的,敬禮。

閉關令一下,我樂隊的工作也相續取消了,本來花了好幾個月籌劃的活動,音樂會,巡迴也都忍痛卸下。回想城中老牌爵士酒吧在去年年底決定修業,這個時候想起來不禁懷疑老闆娘是否有水晶球可以推算未來。不管之前如何修心養性,如何未雨綢繆,閉關令的第一個月經歷的天人交戰是激烈的演著,不過接下來也慢慢接受事實,就像 Brad Melhdau 六月發行的《April Suite》2020的曲目單一樣:<Waking Up> – <Stepping Outside> – <Keeping Distance> – <Stopping>, <Listening: Hearing> – <Remembering Before All These> – <Uncertainties> – <The Day Moves By> – <Yearning> – <Waiting> – <In The Kitchen> – <Family Harmony> 。那幾個月大家的臉書上面確實也多了好多煮食炫耀照。

不管如何,總是無法就沉淪在憂鬱之中,被這個疫情影響的許多人更是生死交關,我總不能在那裡無病呻吟,大丈夫應該站起來,全都站起來!來幹!幹你的世界!所以開始又策劃著各種音樂會,巡迴的準備工作;這邊廂腦中 neocortex 在謹慎冷靜的策劃著音樂會,那邊廂 limbic system 則掌控著情緒的波動,而隱藏在內層的 primitive brain 則隱隱的準備著一有情況稍有變動時逃之夭夭。逃之夭夭?其實逃去哪裡?說起來,就是吸口氣吞掉任何的損失慘敗吧。硬著頭皮也要做些什麼,就算到時一切付諸東流,做著什麼總好過什麼都不做。

閉關令一直都強調不能夠有現場觀眾在場,不過錄影錄音卻可以;所以一開始做的,也是全世界的音樂家都在做的,就是網絡音樂會。於是 Jao Tim 的 Jon 就發起了「Live At Home」 的一系列音樂會,讓大家可以過過乾癮,順便籌款給這非常時段生活墜入困境的音樂家們。他將裝著麥克風和一本小冊子的木盒子,用 Grab 一一送到每個參與活動的音樂家手上;冊子裡面窩心的寫滿了每個音樂家的心聲。接下來 Jon 再進一步在 Jao Tim 現場線上直播音樂會,然後慢慢引入觀眾。不過好景不長,市政局勞師動眾要突擊同一條街上的酒吧時被樂音引入… … 哎呀呀。

期間我安排了一系列在馬六甲、麻坡、巴株峇轄、居鑾、北干那那、怡保、檳城的音樂會 ,都是在行管令稍微鬆動的夾縫間完成。車子開在寬敞的道路上面,沒有看到多少輛車子,天色明顯的藍起來乾淨起來,白雲一朵朵軟綿綿的,好久沒有看到這樣的風景。沒得演奏的期間其實多麼的想念和隊友們一起演奏的日子,就算簡簡單單的一首爵士經典曲目,也可以品嚐許久。在這個非常時期,大家似乎也都很開心的來聽音樂,口罩底下的眼神中藏著冒犯禁忌的表情,大家聚在一個空間裡面做著不應該做的事。不過,我就感覺他媽的好。大力多謝敢敢和我一起幹的各地好漢們。

劇場在禁令之下,只能夠容納三分之一的觀眾。平時的演出就算客滿也大約是打平製作費 ,在這樣的禁令之下在劇場做演出簡直是自殺。市內的幾家劇場都各出奇招,務必在這樣的氣候苟存:留一口氣,疫情之後見。

其中我與團隊籌備了許久的一個爵士音樂節因為疫情加重而腰斬,痛惜之下也還是得接受事實(哪哪,limbic system做得好啦);卻因此衍生出另一個機會。意興闌珊之間,一場也是偷偷做的小型音樂會上卻認識了皇家雪蘭莪的總裁,三言兩語提到了這事,他說:「不如來我們這裡做咯? 」 二話不說,馬上調水殺上去看了場地,是皇家雪蘭莪的總部,也是製作精美錫工藝品的工廠。我早就有夢想在這裡做些什麼,這樣的機會則是天上掉下來的。討論了一番,決定做一個長達十二個小時,由十八組樂隊接力的爵士馬拉松。說到這裡,我們來回馬一槍,說回去年頭發生的事。

《Real Book》 是爵士樂圈子裡面的一個聖經一樣的一本書,裡面收錄大約四百多首簡單的樂譜。不管你去到世界哪個角落的爵士酒吧,都可以找到這本傳奇性的樂譜集。年輕樂手用的甚至就是數碼化了的 《Real Book》。這本樂譜集是1970年代在 Berklee College of Music 教音樂的 Steve Swallow 集合他的一些朋友和學生組合出來的一個工具書,就是為了讓玩爵士的學生們可以有共同的溝通語言。爵士樂的精髓在於即興,大多數的即興也必須依附在曲子格式上面:《Real Book》 就收錄了許多經典曲目、爵士作品、以及當代音樂作品,這些手寫的樂譜就提供了樂手們即興交流的統一格式。在接下來的半個世紀,《Real Book》 以翻版書的形態出現(因為這個出版品並沒有繳付版權),在美國各大音樂院校出現,通常是由一個穿著風衣的男人鬼鬼祟祟的出現在音專的後巷,學生們也鬼鬼祟祟的去一手交錢一手交貨。我擁有的那本是我學爵士的時候從老師那裡買的複印本,不知道已經是第幾代了,有的頁面還印歪了,厚厚的一本。當時的世界,看爵士學生有沒有練習只要看他的 《Real Book》 有沒有破破爛爛就知道了。所以我這個來自上個世紀的老傢伙總是要鄙視膽敢拿 iPad 出來看數碼化 《Real Book》 的年輕人。說 《Real Book》 是爵士世界的聖經並不是誇張。我去埃及演奏的時候,和埃及爵士樂手說不上幾句話,也彼此驚訝原來對方的國家也有爵士樂。可是只要叫上 《Real Book》 裡面的曲子,都可以開打的。在北京的東岸爵士酒吧鋼琴上面也擺了一本,只不過他們的樂手開打前不是 One, Two, One, Two, Three, Four,而是說一二三四的。

這麼重要的一本樂譜集,是我們馬來西亞的爵士音樂家也想效仿達成的,我們希望出版一本 Malaysian Real Book,收集馬來西亞的音樂作品:從民歌、經典曲目、流行曲、創作、爵士曲等等,集結成這一本樂譜集,接下來的馬來西亞爵士樂學生除了彈奏美國的爵士作品,也可以彈奏馬來西亞的作品。 2020年一開始,我和幾位同行就開始討論這本書的籌備;就算疫情來襲,我們就在 Zoom 上面開會策劃。不過當然最重要的東風要去哪裡找?這就連回去剛才說到的在皇家雪蘭莪舉辦的爵士馬拉鬆了。我們決定在網上不間斷的演奏音樂,向世界為 Malaysian Real Book 籌款。

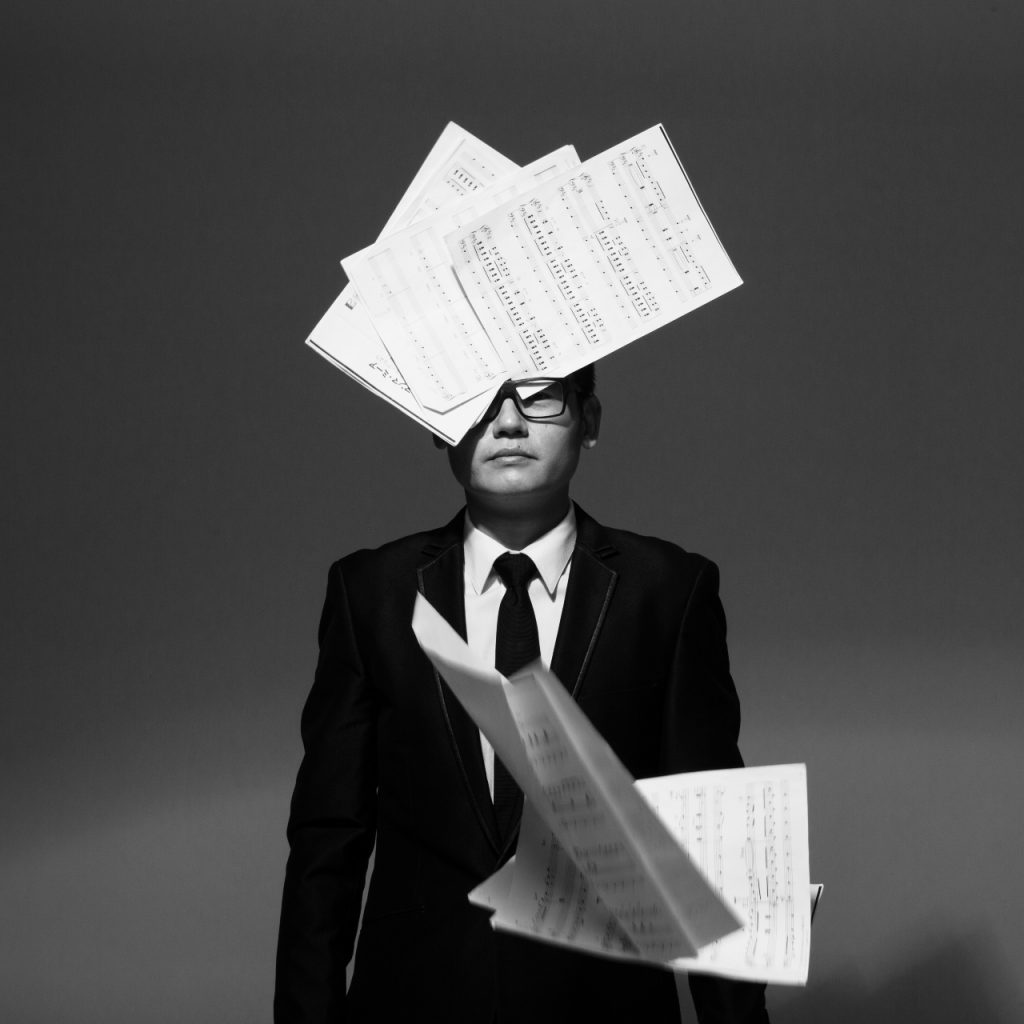

在工藝師們工作的空間,在敲擊聲中,爵士音樂穿梭其中(有的樂手投訴,哇,那些不跟拍子的敲擊聲搞到音樂的節拍也亂了。老闆跑去問工藝師:有音樂伴奏工作感覺如何,工藝師都在投書,哎喲搞到他們的落槌都亂了啦。哈哈哈哈),大家為了一個目的聚在一起,抹去過去八個月的煙霾。不同世代的爵士樂手演奏各自的音樂,訴說各自的故事。從城市各個角落,帶著過關的信,憂心忡忡的前來這個地點,各自煩惱著各自的煩惱。在踏上舞台鏡頭前,我看到每一位音樂家煥然一新,用最美的姿態去唱掉幾個月聚集的憂愁。這邊廂的 Jazz Mama 在舞台上多麼的迷 人唱完歌后坐在我身邊抽起一根煙,她還要回去照顧生病的女兒。那邊廂皇后像花蝴蝶一樣在休息著的準備著的閒聊著的音樂家之間遊蕩,要聊這過去幾個月失落的話題。杯觥交錯間,我們尖 耳朵聽不遠處的音樂進行著,為那段出彩的 Solo 暗暗喝彩。困在家裡無法工作期間,最懊惱的應該是那個沒有目的不知道明天的迷茫感覺;不知道下一步該踩在哪裡的慌張。音樂似乎給我們一點動力,我們知道下一個和弦是 F Maj7,我們一起在下一個節拍落腳,我們在下一個轉彎一起遲疑一起奮起一起跳躍。

Olivier Messiaen 1940年被德軍關進波蘭的集中營。在營中他用好不容易求得的鉛筆和紙張寫了 <Quatour pour la fin du temps> (Quartet For the End of Time 時間終結三重奏):四位音樂家為400名俘虜演奏了這部作品;在那個時間和空間都沒有了意義的場域,這樂音也超越了時間和空間的意義。在絕望面前我們命中註定選擇用音樂來反擊;當然絕望的場域並沒有因此消失,世界沒有突然間變好,疫情沒有突然消失。可是就在那個空間裡、時間裡、帶著口罩的人群裡、在光速網絡世界裡是滿滿的 harmony,一直到午夜最後一個樂隊結束後,還滿滿的溢出來。

木目

彈琴為生,喜歡讀書,有時候寫字,不過大都寫得半條命。我認為爵士樂是很棒的音樂,已經超越了樂種,變成了做音樂的手段,變成了生活的哲學。就是這樣勁!